匹克降薪,员工禁言

2025-10-14 15:31

原创首发 | 金角财经(ID: F-Jinjiao)

作者 | 温颖颖

创始人的一番发言,将匹克推上了风口浪尖。

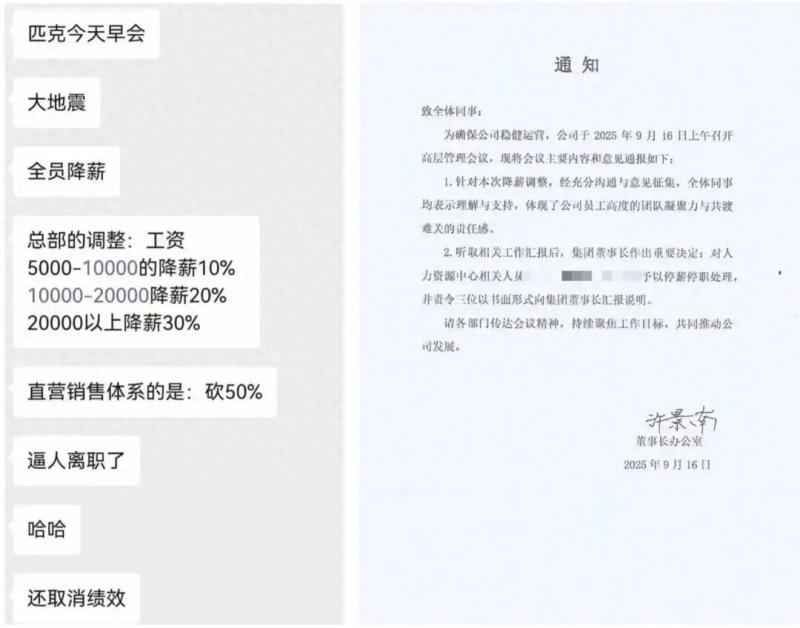

事件起因,是匹克被员工在网上爆料“事前无沟通、无公告就执行全面降薪,降幅最高达50%”。在匹克的内部OA系统中,一则由创始人及董事长许景南落款的通知却写道:“本次降薪调整,经充分沟通与意见征集,全体同事均表示理解与支持。”

据悉,匹克8月的工资就已实行降薪,绩效也被延迟到年底发。目前已有匹克门店店长向媒体表示,原1.2万元的月薪被砍到了7800元。

伴随舆论发酵,许景南召开内部会议澄清,称调薪并非全员降薪,而是针对亏损部门和高薪岗位;调薪后薪酬低于3000元的,公司会补贴至3000元。对此,他表示:

“这个是不影响他们的生活工作,给他们再一次的机会,鼓励他们去努力发扬公司精神。”

这番话,将大众情绪推向了另一个维度。热搜话题#匹克董事长回应全员降薪#下,有网友直言“爹味过重”。

若非这场风波,许多人或许已经忘记了这个成立36年的运动老牌——它曾经估值超百亿,与安踏、李宁同处运动品牌头部梯队,更享有“晋江鞋王”之称。

如今,据许景南透露,2025年1-7月匹克内销直营业务已累计亏损超1.3亿元。为缓解压力,集团已出售华东、华中、西南三家直营公司。

从当下户外运动兴盛、始祖鸟等品牌热销的市场现象看,匹克的困境,更多源于内部管理与创新力的不足。

所以问题是,给员工降薪真能解决战略层面的问题吗?

一边降薪,一边巨捐

企业降薪本不罕见,但像匹克这般操作的,却不多见。

据多家媒体报道证实,匹克总部采取分档降薪,工资在2万元以上的降30%、1万-2万元的降20%、5千-1万元的降薪10%;直营分公司办公室员工降50%,终端店铺员工未调整;部分月薪在5千元以下的员工未受降薪影响。

| 员工爆料截图。

如此降薪方案带来一个悖论:原本工资高的员工降薪后,收入可能低于原本工资较低的同事。而工资水平通常与职位级别、工作强度正相关,这便引发了第一重争议:降薪后,干活多的人可能拿得反而更少。

降薪流程的合规性同样受到质疑。根据劳动法,企业若因经营严重困难需全员降薪,需与工会或职工代表协商。但据匹克员工反映,降薪通知是在发薪日前4天口头下达的,没有书面文件、没有一对一沟通、没有签字确认。就连许景南落款的那份通知,也是在发完工资后才出现的。

更让人困惑的,是“匹克是否只能靠降薪来维持经营”的疑问。

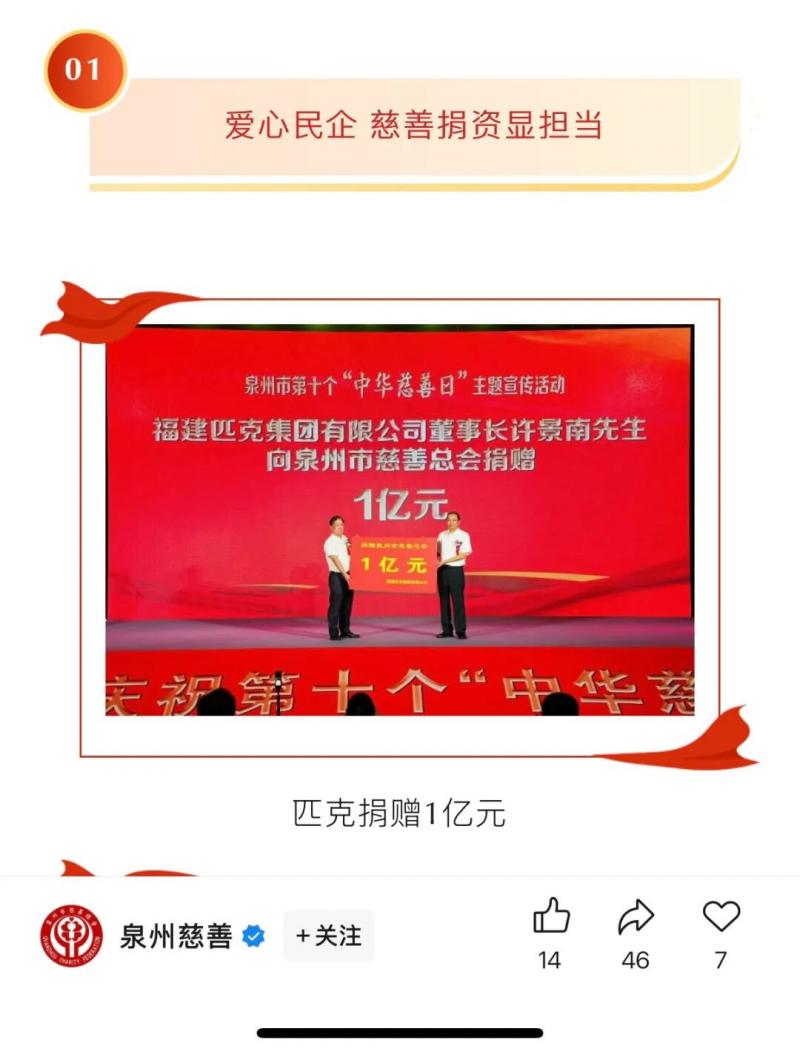

在许景南宣称“今年1-7月亏损1.3亿”的相近时间里,匹克高调向泉州市慈善总会捐了1亿元。许景南站在讲台上举着捐款牌的照片,还被“泉州慈善”官号刊登在新闻中。

| 泉州慈善公众号报道截图。

此外,在2024年巴黎奥运会期间,匹克还为11国代表团及多支运动队打造了装备,豪言目标是“在巴黎领奖台上亮相100次”。此前,匹克已携手巴西等超20个代表团,累计登上奥运领奖台超过150次,是赞助代表团最多的运动品牌之一。

从近年持续下滑的业绩看,匹克经营状况确实不佳。但降薪与巨捐、大手笔营销同时进行,给人的感觉是,匹克没到活不下去的程度,而是想通过重塑市场形象和存在感来实现翻盘,只是这部分成本,是否被转嫁到了员工头上?

上坡与下坡

匹克一度风光无限。

许景南最初以拉板车为生,靠一趟趟搬运积累原始资本。随后他尝试投资制造业,先后开办包装厂、拖鞋厂、木箱厂,但均未激起太大水花。转机来自耐克的一次意外撤退。

上世纪八十年代,耐克在福建泉州设厂,带动周边配套企业涌现。许景南也筹建运动鞋厂,希望成为耐克供应商。但1988年厂房建成时,耐克泉州工厂却突然撤走。面对困境,许景南决定招收耐克留下的技术人员和工人,自创品牌。

1989年,匹克在泉州诞生。

当时中国运动鞋市场尚处萌芽期,连中国篮球队都没有真正的篮球鞋,运动员只能穿胶底布鞋比赛。1991年,匹克赞助“八一男篮”,凭借国牌情怀、耐克留下的技术经验和引进的海外生产线,迅速打开市场。到1997年,匹克估值已接近2亿元。“南有匹克,北有双星”的说法在市场上流传。

2007年,匹克取代李宁成为NBA官方市场合作伙伴,借此冲入国际市场,后续与迈阿密热火等球队合作,成为继耐克、阿迪达斯后的第三大NBA球员合作品牌。

2009年,匹克在港交所上市,首日市值高达52亿港元。许景南的儿子许志华后来回忆:“我们的企业就像是站在电梯里的人,站着不动,也会一直向上升。”

好景不长。随着越来越多的竞争者涌入这台上升的“电梯”,市场红利逐渐消退。2008年,耐克、阿迪达斯、安踏、李宁的中国市场份额总和为44%;2016年,这一数字升至54.7%。行业集中度不断提高,匹克则日渐边缘化。

2015年,匹克营收、净利润分别为31.09亿元、3.92亿元,较巅峰期的46.55亿元、8.22亿元,下跌33%和52%。

2016年11月,匹克宣布退市。此时其股价较发行价跌超60%,市值缩水约42%、仅剩约30亿港元——与曾经的竞争对手安踏超500亿港元的市值相比,差距超过16倍。

许景南在2020年公开表示,匹克在积极重组、打算用三年时间完成在A股上市,许志华亦曾提到“公司的股价被严重低估”。因此,匹克从港股退市,一度被外界猜测为“在体育概念股估值更高的A股重新上市,实现公司价值最大化”。

2021年,一则“匹克获得近15亿元融资”的消息,似乎印证了外界猜测。这笔交易由华润国调厦门消费基金领投,获得融资后,匹克估值超百亿元。只是,再看彼时的友商们,安踏市值约3500亿港元、李宁约2200亿港元、特步约260亿港元。匹克与行业的差距依然明显。

时间来到匹克退市9年后的今天,匹克重新上市仍无音讯,反倒是“全员降薪”和董事长的言论,先登上了热搜。

沦为“国产神拖”

在小红书,#匹克拖鞋#话题浏览量超过1612万次,新华社亦曾提到匹克的拖鞋是“国产神拖”。

| 新华社的报道截图。

当运动鞋品牌纷纷卷黑科技、拼品牌高端化之际,匹克却在年轻消费者心中与拖鞋紧密绑定,这对一个靠篮球鞋起家的品牌而言,并不值得高兴。

尽管匹克也有自研的王牌科技,其与西安理工大学合作研发出非牛顿流体材料P4U,并在2018年推出“态极”系列。据称,该系列三年内销量超1500万双、销售额超35亿元。2021年匹克获得融资时,曾宣布未来三年开设800-1000家“态极店”。

但“态极”系列没能成为匹克翻身的支点。数据显示,上述1500万双销量中,有200万双是拖鞋。另据《界面时尚》援引的一份内部文件显示,2025年以来,匹克销量排名前三的产品都不是专业运动鞋,而是洞洞鞋和运动拖鞋。

某种程度上,“态极拖鞋”成爆款,反而进一步削弱匹克的专业调性。这折射出匹克的深层症结——与安踏的氮科技、特步的XTEP FIT等技术相比,匹克的研发力和创新力稍显薄弱,难以吸引消费者购买高价专业运动鞋。且在“态极”之后,匹克再无出圈科技或系列,市场存在感持续下滑。

社媒上的风向亦能侧证此观点。当搜索“大牌运动鞋平替”时,总能看到匹克的身影。已被网友列入阿迪达斯、亚瑟士、萨洛蒙、斐乐、Hoka等品牌的“平替名单”。

在营销方面,匹克亦曾错失良机。

2020年,匹克签约NBA球员安德鲁·维金斯为代言人。当时的维金斯尚未兑现天赋,被阿迪达斯抛弃。与匹克签约后,维金斯突然爆发,贡献出“五佳球之惊天爆扣”等名场面。“匹克押对宝了”的说法在行业内流传。

然而从2021年起,维金斯在多场比赛中未穿匹克球鞋。2022年NBA总决赛期间,他更是穿上了耐克鞋。维金斯的解释是邮递延误导致新鞋晚到,需要磨合时间,而总决赛当前,“需要把球队放在第一位”。

结果,维金斯所在的金州勇士队夺得2022年总冠军,而匹克,不但与一个全球性的曝光机会失之交臂,更一度陷入“匹克到底有没有把调整过的球鞋送到维金斯手中”“即使没送到,维金斯以前穿来打比赛的鞋,为什么不能继续穿”等技术层面的争议。

尽管如此,匹克仍对未来抱有期待。在近日的内部会议中,许景南除了回应降薪争议,还提出十年目标“外销突破百亿元,内销达两百亿元”,强调“打造中国人的国际品牌”仍是核心战略。

品牌力与创新力下滑、退市与亏损、大幅降薪,与雄心勃勃的目标,在匹克身上形成强烈反差。

曾经,有网友发帖表示疑惑:“中国球鞋市场上有这么多优秀的转型样本,为什么匹克抄不来?”

如今,据一位员工的表述,这场内部会议的最后,许景南问大家:“还有其他意见吗?”

没有人发声,因为会议设置了禁言。

参考资料:

潮起网「于见专栏」《降薪的匹克,走进危急时刻》

雷达财经《豪捐1亿却给员工降薪,泉州运动品牌大佬许景南怎么了?》

界面新闻《比安踏更早成立的匹克,为何裁员降薪失去了先机?》

南方都市报《匹克集体降薪!最高降50%,员工称降薪前四天“口头通知”》

金角财经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!