中产不买加拿大鹅了,却排队买2万元Moncler羽绒服

2025-11-03 15:55

原创首发 | 金角财经(ID: F-Jinjiao)

作者 | 温颖颖

这个冬天,羽绒服市场正在上演一场魔幻现实主义的戏码。

一边是加拿大鹅遭遇增长瓶颈,大股东贝恩资本考虑抛售股份。过去三个财年,其销售额增速从21.54%骤降至1.1%,寒意逼人。

另一边却是Moncler门店前排起长龙。有上海网友分享,需表明“真心想买”才能进店;在日本门店,等待队伍中一半是中国面孔。

2025上半年,针对“欧洲市场营收下滑”的业绩表现,Moncler集团曾解释,是因为来自中国、韩国、美国的游客变少了,“这部分的游客约占欧洲销售额的一半”。照此说法,中国人不仅在本土买爆了Moncler,消费力都溢出国门了。

更有意思的是,这种火热,与“平替当道”的消费认知形成鲜明反差。Moncler可不是加拿大鹅的“平替”。后者一件羽绒服售价约五六千到一万元,而Moncler普遍在一至两万元之间,被网友称作“羽绒界的爱马仕”“羽皇”。

这冷热分明的对比,像极了当下的消费现状:到底是中产没钱了,还是我没钱了?

“LV看了都羡慕”

短款亮色羽绒服、水洗蓝牛仔裤、厚底黄靴、耳机里放着New Wave——上世纪80年代的欧美青年,几乎都穿着这样一身打扮。

那件亮色羽绒服,大多来自Moncler。诞生于1952年法国的一个冬天,Moncler至今已走过73年。

基于时代特性与悠长历史,有人形容Moncler是“充满经济繁荣气息的产物”,这似乎已暗示出Moncler跻身奢侈品市场的原因之一——有无法替代的文化内核,与爱马仕、LV有着某些相似。

但众所周知,眼下并不是奢侈品的好时代了。

2023年,LVMH销售收入同比仅增9%,其中包含宝格丽、蒂芙尼等子品牌在内的珠宝与腕表业务只涨了3%;爱马仕稍好,涨了15.7%。然而,Moncler集团却逆势增长17%,主品牌Moncler收入同比涨19%,远超行业均值。

尤其在中国市场。那一年,中国消费降级的声音不绝于耳,蜜雪冰城爆红、茅台价格走低,但Moncler的亚洲市场收入占比却仍高达50.2%。

到了2025年三季度,中国依然是Moncler的增长引擎。集团财报写道,国庆期间的销售与去年基本持平,“中国消费者的购买动能依旧稳定”。

Moncler太能打了,连LV都想“入股学习”。

2024年9月,LVMH集团宣布入股Moncler最大股东控股的Double R公司10%的股份;一年后,Double R公司在LVMH集团的资金支持下,继续增持Moncler集团的股票,截至2025年9月,LVMH已间接持有Moncler约4.004%的股份。

Moncler为何这么贵还能卖得这么好?

表面上看,是羽绒服作为功能性服饰,对技术、保暖、防水性能的要求高于一般时装,受消费降级的影响整体较小。数据显示,2015-2020年中国羽绒服平均单价从432元升至656元,2023年再度升至881元。

在“一分钱一分货”的心理暗示下,消费者对羽绒的价格更具包容性。去年《有意思报告》的调查中,近9成受访者选购羽绒的首要标准是“保暖”,只有不到一半的人会看“价格”。

此外,“便宜冬装的穿起来显廉价”的心理,也影响着普通人的消费决策。韩剧《小小姐》里有一段对话,就诠释了这种心理——“如果你有钱,想买什么?”“冬季大衣吧。夏装面料轻薄,便宜的也能勉强穿得和别人差不多,冬装很容易看出一个人贫穷与否。”

只是,羽绒品类的共性不足以完全解释Moncler的生命力。要不然,加拿大鹅也不会掉队。

另一种性价比

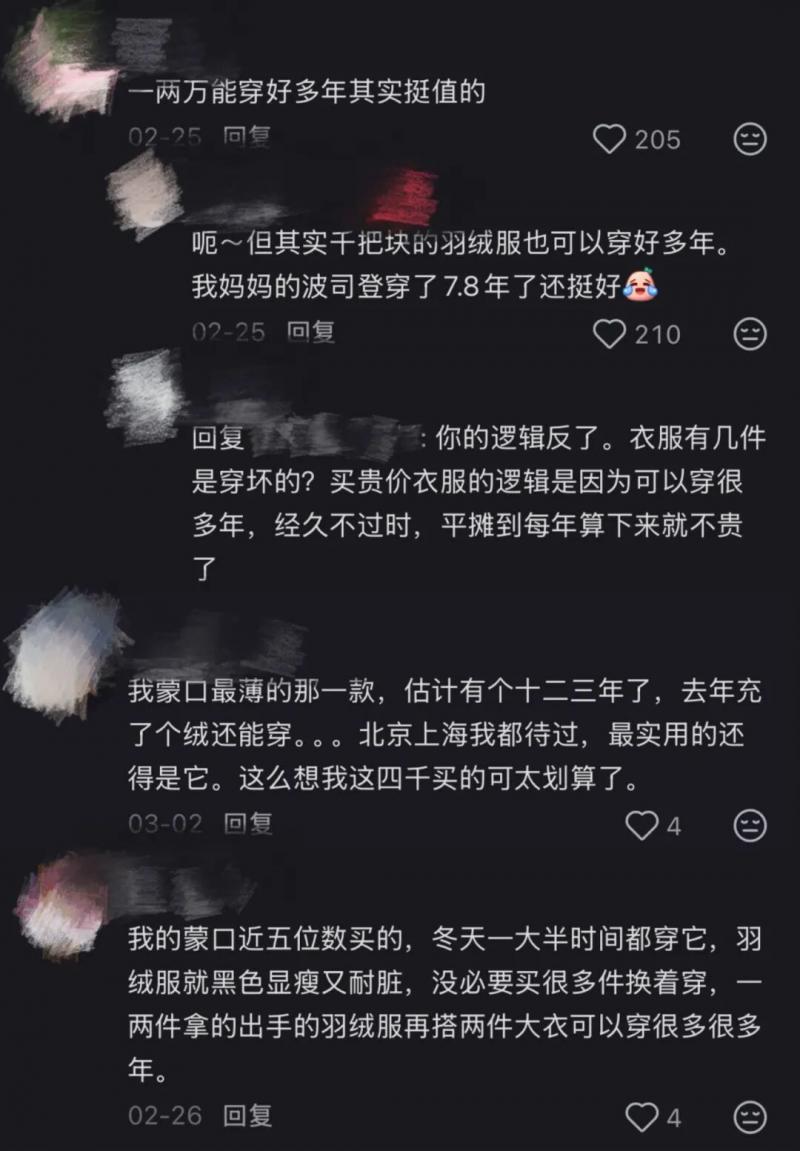

“一两万的衣服能穿好多年,匀下来也不贵吧。”

在社交平台上,不少Moncler消费者把这称为“另一种性价比”。他们的逻辑很简单:便宜不等于划算,耐穿才是。

“我觉得将便宜与性价比划等号的逻辑反了,买贵的衣服恰恰是因为它耐穿。”有网友表示,他只有两件羽绒,都是耐脏的黑色,一到冬天就反复“霍霍”它们。

还有人晒出自己穿了十几年的Moncler,堪比“传家宝”,“估计有十二三年了,去年充了个绒还能继续穿。以前4千块买的,花得可太值了”。奢侈品养护店也透露,Moncler顾客修衣、充绒的比例远高于其他品牌。

与此同时,Moncler的实体店依然火爆——这在电商主导的时代极为罕见。

去年11月,北京SKP Moncler男装店发布了“门店销售额破亿”的庆祝贴;12月,北京三里屯店、国贸店也宣布销售额破亿。若按单件羽绒1.5万元计算,其一家实体店就能卖出超6500件羽绒。

截至2025年9月底,Moncler在全球共有294 家门店,其中近一半位于亚洲。Moncler表示,中国市场已成为零售体系的“核心支点”。

一般的消费逻辑里,愿意出门去实体店,意味着消费者更为重视衣服的质量、工艺和售后服务,这些最终都与耐用性挂钩。

而当“户外运动”成为新风潮,Moncler的竞争力再次被强化。

Moncler从一开始,便是为户外登山、滑雪运动研发的。

上世纪50年代在阿尔卑斯山区,法国为激发当地人的运动激情,推出了一项全民计划,成员们有机会参加各种山地运动。两位来自Monestier de Clermon小镇的雪具制造商人Rene Ramillom、滑雪教练Andre Vincent也参与其中,为了应对当地的极端天气,他们设计了一款以“鸭颈下到胸腹之间的绒毛”为填充物的羽绒服,并用小镇缩写Moncler来命名。

据悉,该部位的鸭绒羽梗少、纤维长、蓬松度更高,让羽绒服更轻薄、更保暖,由此受到登山爱好者的欢迎。

1968年,法国滑雪队的队员穿着Moncler参加冬奥会。从三枚闪耀的金牌被垂挂在Moncler夹克胸前的那一刻起,Moncler便成为了户外运动的代表品牌之一。

时间来到当下,尽管“奢侈品”背后的品牌信仰,逐渐不再能吸引年轻人,但“奢侈品+户外”的结合体,却因同时展现出高端与技术性,反而营造了更强的价值说服力。“单纯的贵,听起来像智商税,但再搭点别的产品属性,就觉得物超所值了”。一位消费者在接受媒体采访时表示。

《2024年轻力消费白皮书》显示,疫情后户外消费持续升温,越来越多中产把原本留给奢侈品的预算转投户外装备。2024年,《奢华户外服饰流行趋势白皮书》披露,中产人均户外服饰消费高达2.28万元,近三成消费者表示支出增加。

阴差阳错间,Moncler吃到了来自中国的红利。

身后的追兵

但热度之下,也潜藏危机。

伴随越来越多品牌察觉到“奢侈+X”趋势,Moncler身后的追兵正在变多。

始祖鸟是最典型的追兵。自从被安踏收购后,始祖鸟便从发展停滞的困境中,逆袭成为“中产的精神图腾”。今年3月,网上掀起了一股始祖鸟吊牌热,一张纸质吊牌在网上最高被炒到300元,比爱马仕吊牌还“珍贵”。

除了冲锋衣等拳头产品,始祖鸟也推出了一系列售价在1万元以上的羽绒夹克,不断逼近Moncler。

与此同时,北面、迪桑特、凯乐石等中高端户外品牌纷纷入局,波司登、骆驼、伯希和等国产品牌也集体冲向高端线,共同分食“高端户外羽绒服”的蛋糕。

比如,凯乐石针对高海拔攀登推出的连体羽绒服,售价高达1.3万元;北面推出了巅峰系列进阶CloudDown鹅绒服,售价接近1.2万元。其中,波司登一款被标注为中国南北极考察同款的羽绒服,售价6299元,过去一年时间里全网累计销量已超4万件。

《2025年中国高档羽绒行业市场前景预测及投资价值评估分析》指出,2024年,中国1500元以上的高档羽绒服市占率已超30%。

而Moncler的瓶颈,也在逐渐显现。

《LADYMAX》报道指出,Moncler在中国的部分女装门店销售表现,略逊于男装门店。而在大众时尚领域,女性往往才是消费主力军,消费文化领域奠基之作《消费社会》亦提到,女性会更多地主导男性的情感化消费(如服饰、家居)。

意味着,Moncler仍未能撬动规模更大的泛时尚群体,倘若其瞄准的专业性能爱好者被“追兵们”分流,品牌的增长点将何以为继?

过去几年,Moncler在营销上大手笔不断,试图打破受众圈层。比如在70周年大秀上,邀请了安妮·海瑟薇、那英、Elsa Hosk、藤原浩等艺人模特和潮流设计师到场,在网上掀起了一波讨论;耗资2亿元,在中国上海搭建了一座3万平米的“天才之城”来举办时装秀。

但除了中国等部分市场的业绩保持上涨,这些营销行为,在整体上未能给Moncler带来有效回报。2025年前三季度,Moncler全球销售额同比下滑1%,批发渠道收入同比下滑4%,DTC渠道收入同比持平。

也许意识到这一点,Moncler自今年3月发布Grenoble系列后,便鲜有大动作。业内猜测,其此前“高烧式营销”,或已透支主业。

长远来看,Moncler面临的真正考验在于:当中国的户外热潮退去,当竞争者用更低的价格讲出“性价比”故事,人们是否还愿意为一件两万元的羽绒服排队?

Moncler需要找到,下一个能让人心甘情愿掏钱的理由。

参考资料:

潮生TIDE《最新「中产收割机」,2万一件的Moncler羽绒服》

LADYMAX《Moncler为什么涨不动了?》

LADYMAX《始祖鸟和Moncler,也有一战?》

时代财经《去年始祖鸟,今年凯乐石,谁在捧红4000元的户外羽绒服?》

金角财经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!